新闻中心

不止“三体”?这群发现“四体”恒星的青年天文学家“有点萌”

发布时间:2024-12-16│ 来源:展会信息

“We are star dust(我们都是星尘)”。这句话是天文学专业学生的“必修语句”,也是很多年轻人选择天文学的最终目标——回答“我从哪里来”这一人类终极命题。

恒星尤其是大质量恒星如何形成,是国际天文学研究领域的前沿话题。如果能把恒星的起源说清楚,再找到类似太阳或者“三体”这样可能为人类创造较好生存环境的恒星,那么科幻片里的“太空移民”将不再是梦想。

中青报·中青网记者日前找到了一群专门研究恒星形成的青年天文学家,他们走在恒星形成研究领域的最前沿。2019年至今,由中国科学院上海天文台(以下简称“上海天文台”)天体物理研究室研究员刘铁领衔的这个不到20人的青年团队,已经在国际天文学期刊发表150多篇论文。最近,他们的研究又取得了重大突破。

他们发现了一个正在形成中的“四体”恒星系统——比“三体”还多一颗恒星,未来,这4目前看来还是“恒星宝宝”的恒星,或将形成一个较好的恒星系统。

“恒星的尘埃塑造了我们,更塑造了我们周围的物质世界,研究恒星形成某一些程度上就是要回答‘我是谁、我从哪里来、要到哪里去’这三个问题。”上海天文台博士后顾琦烙是刘铁团队的成员之一,他们研究的重点是“恒星如何形成”。

顾琦烙面前有3台电脑,其中一台是专用显示器,帮助他更加细致地观察各国学者发表的最前沿的星系观测结果。实习生 俞佳一/摄

电视剧《三体》里出现的三日凌空“名场面”,就是这些天文学家关注的问题。近期,团队首次探测到了1例由四颗正在形成的恒星组成的四星系统,该系统将来可能会演化成“四体”恒星系统。

刘铁团队还运用位于智利阿塔卡马沙漠的ALMA望远镜,对猎户座普朗克银河冷团块进行了观测和调查。他们在全世界内第一次发现了“星前云核”形成之前的“恒星胚胎”,也就是孕育中的“恒星宝宝”。

这项研究还揭示了“恒星胚胎”的分裂现象,为研究恒星早期演化及双星和多星系统形成的理论提供了重要证据,对相关领域的发展具有里程碑意义。

顾琦烙说,观察星星就跟买彩票一样,靠夜以继日的积累,也要看运气。比如,使用望远镜需要先提交一份观测申请,对方会评估这项观测有多大价值,还有观测需求和这台望远镜的适配程度,然后给这份申请打分。

37岁的青年研究员吕行展示他网购的3D打印星系手办。他从物理学转专业到天文学,被一本天文科普书“带入坑”。实习生 俞佳一/摄

“只有得到的分数高,才能优先得到观测时间。但你好不容易申请到的观测点,可能刚好天气不好,你啥也看不到。”顾琦烙说。

上海天文台博士后张遂楠说,学天文的人脾气都很好,面对常常会出现的“啥也看不到”的情况,大家总能泰然处之,“想想自己只是宇宙中的一颗尘埃,有啥好纠结的?看不到就继续申请、继续看”。

张遂楠说,大家都是天生的“志同道合者”。每天最幸福的时光,就是和团队的老师同学们一起吃午饭,“大家围坐一圈,就很开心。吃完饭到对面光启公园散步”。

37岁的上海天文台天体物理研究室研究员吕行是银河系中心“恒星宝宝”的发现人之一,他介绍,上海天文台给科学家们提供了较好的工作环境,“背靠大树,让我们能把精力放在研究上,工作踏实”。

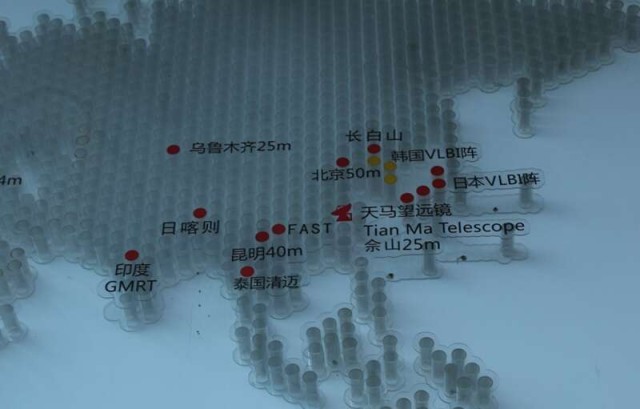

上海天文台成立于1962年,包括徐家汇总部和佘山科技园区天马望远镜观测站两个部分。后者是一台排名世界前四、亚洲第一的65米口径全方位可转动的大型射电望远镜系统。

刘铁2019年9月回国加入上海天文台,5年来,他的团队迅速成长,加入的人慢慢地多,38岁的他目前是整个团队里“最老”的天文学家。

夜观星象、与星辰为伴……这或许是大多数人对天文学家的第一印象。但实际上,他们大多数时候都要坐在电脑前盯着屏幕,敲代码、分析数据、画图。

你或许以为他们都是“社恐”,只会和星星打交道。实际上,他们一旦聊起感兴趣的话题就会马上打开话匣子,网络热词频出;他们会用各种各样的潮玩手办“装扮”自己的工位;闲暇之余他们还会相约去徒步、唱歌、玩桌游。

“天文学是个典型的交叉学科。”刘铁说,天文人除了要有数学、物理、化学、生物等学科的基础知识外,还要有计算机、机械工程这样的工科基础,甚至还要懂一些人文社科。他的团队每年会招收5~6名学生,生源除各大院校的天文学专业外,还有法学和经济学专业。

刘铁说,天文人都是很浪漫的。早年,没有远程控制技术时,他们要翻山越岭,去各种各样艰苦的地方“安营扎寨”,经常熬夜蹲守最佳的观测时机。

“这是一件特别浪漫的事,你不觉得吗?”刘铁说,天文人本质上都是充满好奇心、浪漫的人,他们都爱看星星,都爱探索宇宙的奥秘,为了看一颗星,他们可以去荒山、去荒漠,也愿意到宇宙中去看看,“我们上海天文台还有专门研究宇宙黑洞的团队,我想如果给他们一个搭载宇宙飞船到黑洞边上做研究的机会,他们一定会去的”。

天马射电望远镜园区内,望远镜工程师每天都要把数据整理上传给为望远镜制定“运行脚本”的科学家们。实习生 俞佳一/摄

得益于观测设备的发展,天文学家们现在不用翻山越岭看星星了,他们可以为望远镜制定一个运行脚本,告诉它什么时间、什么方位、用什么样的参数观测多长时间,再根据望远镜自动收集的信号来做分析。

甚至,天文人现在不是“看星星”,而是依靠望远镜捕捉天体发出的射电波来“听星星”。随后,他们又要变成“画家”,给一张原本没有任何色彩的天图上色。“人眼是看不到光学波段以外的色彩的,所以我们会根据信号的强弱给这些图片涂上不同的颜色。这些颜色本身没有意义,但它代表的结构是有物理意义的。”刘铁指着墙上的一幅星系图说。

采访中,记者注意到,上海天文台的青年天文学家们还在做很多“分外之事”。除了研究恒星形成、观测宇宙,他们还做天文科普,还在推动我国亚毫米波段望远镜的自主建设。这些,并不算是他们的本职工作。

刘铁团队和上海市部分学校与社区达成合作,通过开展科普讲座、制作全年龄段科普慕课等方式向公众普及天文知识。“我们不能仅着眼于个人价值的实现,更需承载社会价值与责任,积极把各项发现推广传播开来,让更多青少年、普通公众了解天文学。”吕行说。

“现在是青年天文学人的黄金发展期,慢慢的变多院校开设了天文学专业,国家也在大力布局建设高水平望远镜,这都需要更加多年轻人加入进来。”刘铁说,想办法让更多人“爱上天文”或许比发一两篇论文更加重要。

在与国际一流团队赛跑的过程中,刘铁团队也遇到过硬件难题。他和小组成员目前正热情参加推进我国亚毫米波段望远镜的自主建设项目。“在未来十年乃至我退休之前,这都将是我持续推动的重要工作,这也是我们的使命所在。”刘铁说。

吕行的研究方向是银河系中心极端环境下的恒星形成过程,他介绍,这个方向是近10年才慢慢热门起来的,“正是得益于一批高水平观测设备的建成,我们才可以看到原来看不到的地方”。也正因为如此,我国天文行业的发展,特别依赖于更高级的观测设备。

刘铁团队目前正在开展的宽频谱线观测研究,也离不开对望远镜的调优。此前国内宽频谱线搜寻工作近乎空白,根本原因就是国内望远镜性能不足,即便亚洲最大口径65米的上海天文台天马望远镜起初也未达标。此后,刘铁团队与天马望远镜工程师通力合作,才使得天马望远镜可用于深度谱线搜寻。

这只是刘铁团队研究过程中理论与技术双向互动的一个缩影。“我们的课题属于‘系统化工程’,我们科学目标的实现,要有赖于望远镜技术的升级。”他说。